| ← Zurück zur Kanzelrede−Hauptseite |

|

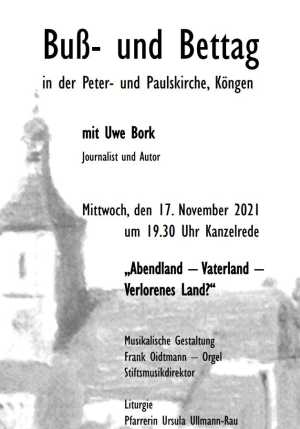

Kanzelrede 17.11.2021 mit Herrn Uwe Bork Journalist und Autor |

|---|

Uwe Bork, Journalist und Autor, befasst sich mit aktuellen Fragen und Ängsten von Menschen zu unserer Heimat, dem Abendland. Unserm Abendland. Dem christlichen Abendland. Er fragt: Müssten wir uns nicht einmal wieder genauer ansehen, welche Werte für uns eigentlich gelten sollten und woher sie stammen? Müssten wir uns unserer eigenen Wurzeln nicht neu vergewissern? Die Religionen sind in dieser Phase der Verunsicherung keineswegs aus dem Rennen, im Gegenteil: Sie sind es, die nach wie vor Gesellschaften prägen, im Guten wie im Bösen. Es wird auf uns ankommen, wie wir das Potential unserer Geschichte und unseres Glaubens nutzen. |

|

Hier nun die vollständige Kanzelrede von 17.11.2021: (Sie können sich die Kanzelrede auch hier als pdf ansehen und/oder herunterladen.) |

| Guten Abend, liebe Anwesende! |

| Sie werden es kaum glauben, wie lange ich an dieser einfachen, und dazu auch noch − zugegeben − etwas farblosen Begrüßung gefeilt habe. Schließlich gibt es ja kaum etwas Schlimmeres für einen Redner − ob nun auf einer Kanzel oder nicht − schließlich gibt es ja kaum etwas Schlimmeres für einen Redner, als schon auf den ersten Metern seiner Ausführungen ins Stolpern zu geraten. |

|

Sie wollen die Alternativen hören? Nun, „Guten Abend, meine Damen und Herren“, das klang mir ein wenig arg distanziert und gendermäßig überdies nicht gerade inklusiv. |

|

„Guten Abend, liebe Schwestern und Brüder in Christus“? Auch nicht viel besser: Zwar hätte ich damit mehr Nähe ausgedrückt, aber zusätzlich zu Menschen ohne eine bestimmte Geschlechtsoption auch noch die Nichtchristen im Auditorium aus meiner Begrüßung ausgeschlossen. |

| Guten Abend, liebe Anwesende also. |

|

Warum ich Ihnen meine Skrupel bei der Wahl meiner Anrede hier so ausführlich

darlege? Ganz einfach. Vor noch nicht allzu langer Zeit hätte ich diese Gedanken überhaupt nicht gehabt. Nicht haben müssen. Nie und nimmer. „Sehr geehrte Damen und Herren!“, so einfach wäre das gewesen: freundlich und umfassend. |

| Doch die Zeiten, sie sind nicht mehr so. |

| Unser Land ist vielfältiger geworden, bunter oder − wenn Sie so wollen und mir einen etwas abgegriffenen Ausdruck erlauben − multikultureller. Auch der Buß− und Bettag kommt dabei nicht ungeschoren davon, denn mögen Sie bei mir als Katholiken noch auf Verständnis für die Aufforderung zur Ein− und Umkehr hoffen können: Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes dürfte ihr inzwischen eher mit einem gleichgültigen Schulterzucken begegnen oder gleich die Kirchen in einfacher, aber falscher Pauschalität als notorische Spaßbremsen abtun. Büßen: wofür denn? Und beten: zu wem denn? |

|

Ja, zu wem denn? Auch das war früher einfacher. Da hatten wir es noch, das berühmte ‘christliche Abendland’. Oder wir meinten es zumindest zu haben. Wir waren die Guten. Die mit den Werten. Den christlichen Werten. Wir waren die, an denen sich die anderen messen lassen mussten. |

| Unser Abendland war eine Art neues ‘gelobtes Land’, entstanden aus unserer Hände Arbeit, mit Gottvertrauen und Zuversicht. Es war − und bitte verhaften Sie mich jetzt nicht für diesen wahrlich nicht gerade genderneutralen, aber doch sehr plastischen Begriff − es war unser unbestrittenes Vaterland. |

| Ist es damit vorbei? |

|

Viele Menschen in Europa fürchten inzwischen ja offensichtlich, dass das

Abendland nicht mehr lange ihr überkommenes Vaterland bleiben wird, dass es

langsam zu einem verlorenen Land für sie werden könnte, oder doch

zumindest zu einem für ihre Kinder und Kindeskinder verlorenen Land. Viele andere Menschen fürchten wiederum, dass Europa zu einem Kontinent zu werden droht, der seiner Werte verlustig gehen könnte. Seiner Werte der Mitmenschlichkeit und des Gemeinsinns. Beide Gruppen dürften dabei leider nur schwer zur Deckung zu bringen sein. |

|

Doch lassen wir das einmal dahingestellt. Werfen wir zunächst lieber einen Blick auf Geschichte und Geographie unseres − und ich meine das jetzt ganz ohne Ironie − unseres geliebten Abendlandes. Graben wir doch einfach einmal für ein paar Momente nach seinen Wurzeln und sehen nach, ob sie noch für reiche Frucht bürgen können. Oder ob sie das überhaupt jemals konnten. |

|

Schultern wir also unsere Schaufeln und Spaten und überlegen dann, wo wir

sie ansetzen könnten. In Athen? In Rom? Beides wären sicher keine schlechten Tipps, aber so ganz unproblematisch sind sie nicht. |

|

Stoßen wir zunächst einmal unsere Grabwerkzeuge in die griechische

Erde. Unbestritten haben die Völker des Peloponnes für die Entwicklung unserer Philosophie, unserer Kultur und − ja, auch − unserer Politik viel getan, aber für das Christliche am christlichen Abendland kamen sie eindeutig zu früh und ihre demokratischen Vorstellungen haben mit unseren überdies auch noch nicht allzu viel zu tun. Über die Politik in der Polis hatte bei ihnen längst noch nicht jeder mitzubestimmen. Wer nichts hatte, hatte auch nichts zu sagen. Ob das heute so viel anders ist, fragen Sie? In der Tat, darüber ließe sich trefflich streiten, nicht nur am Buss− und Bettag, aber das wäre ein ganz anderes Thema. |

| Lassen Sie mich vielmehr ein Beispiel herausgreifen, das nicht nur für Europas Werte große Bedeutung besitzt. Reden wir vom sogenannten ‘Naturrecht’. |

|

Dieses in der griechischen Antike erstmals formulierte Menschenrecht besagt etwas

verkürzt, dass die Normen unseres Zusammenlebens sich aus der Natur des

Menschen ableiten lassen. Jeder Mensch verfügt somit über

unveräußerliche Rechte, über die nicht mehr verhandelt werden

muss − aber auch nicht mehr verhandelt werden darf. Auch unser Grundgesetz steht in dieser Tradition, wenn es seinen Artikel 1 in absoluter Klarheit aussagen lässt: "Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt." |

|

Auf den ersten Blick geht damit ein Punkt an uns und an unser Abendland: Die

Verteidigung der Menschenwürde seit über 2.000 Jahren unser

Kerngeschäft! Wirklich? Urteilen wir nicht vorschnell und schauen lieber noch einmal nach. Nicht nur der NATO−Draht an einigen europäischen Grenzen hat dem schönen Bild von unserer Wertegemeinschaft ja seit einiger Zeit unschöne Kratzer beigebracht. Und nicht nur das: Einige Male schon ist die Traditionslinie, die Europa und die Menschenrechte verbindet, sogar ganz gerissen. |

| Im Grunde fing das schon bei den Griechen selbst an, denn gegolten hat das von ihnen erklärte Freiheitsrecht auch bei ihnen nie für alle. Das Naturrecht und die von ihm verliehene Würde war nur ein Privileg für eine auserwählte Gruppe; es galt schon damals nie für alle Menschen. |

| Für die Griechen selbst als seine Erfinder natürlich, für die immer teils als bedrohlich, teils als primitiv empfundenen Barbaren natürlich nicht. Für Männer: na klar. Für Frauen: na klar nicht. Und für Sklaven sowieso schon einmal gar nicht. |

|

Gerade diese Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen zu kurz

Gekommenen, die Übersehenen, die ihrer Rechte Beraubten: sie sollten uns

allerdings besonders am Herzen liegen: als Europäer und Bewohner des Abendlandes

wie mehr noch als Christinnen und Christen. Wenn wir ihnen nicht gerecht geworden sind und gerecht werden, wäre auch das ein Grund für Einkehr und Umkehr am Buss− und Bettag. Und Annette Kurschus, die neue Ratsvorsitzende der EKD, wäre sicher nicht falsch verstanden, wenn wir den Satz in ihrer ersten Ansprache nach ihrer Wahl entsprechend auslegen: „Die Mitte unseres Tuns liegt an den Rändern.“ |

|

Aber wir hatten ja noch eine andere Ausgrabungsstätte im Auge: Rom, das alte

Rom, das imperiale Rom. Liegen hier unsere Wurzeln? In vielerlei Hinsicht sicher. Schon allein sprachlich verdanken wir den alten Lateinern viel. Auch architektonisch wie überhaupt kulturell ist dieses Erbe alles andere als klein. Um uns davon zu überzeugen, müssen wir noch nicht einmal nach Italien reisen. |

|

Die Geburtsstunde unseres christlichen Abendlandes könnte tatsächlich hier

geschlagen haben, mit etwas Verspätung allerdings. Die goldenen Zeiten eines Augustus waren nämlich längst vorbei, als das Christentum sich zu einer − im mehrfachen Sinn − ‘beherrschenden Religion’ zu entwickeln begann. Der mit ihm markierte kulturelle, politische und − natürlich − religiöse Neustart datiert eher in einer Epoche, in der es langsam zu Ende ging mit dem Imperium Romanum. Ich spreche hier vom 4. Jahrhundert nach Christus, und damit von der Zeit nach der berühmten Schlacht an der Milvischen Brücke im Jahre 312, berühmt vor allem wegen der Kreuzesvision Kaiser Konstantins und deren schwerwiegenden Konsequenzen: Christen wurden nun nicht mehr verfolgt, ihre Religion konnte im Imperium zur nach und nach wichtigsten Religion heranwachsen. |

| Einen Starttermin hätten wir damit wenigstens so ungefähr, doch lag der Startpunkt für die mit ihm bezeichneten Veränderungen wirklich in Rom? Oder wenigstens in Italien? |

|

Zugegeben: Im Italien des vierten Jahrhunderts nach Christus ballen sich förmlich

die Städte. Deutschland, Frankreich und England dagegen: Provinz. Besetzte Provinz. Und Heimat von − mit römischen Augen gesehen − unterentwickelten Eingeborenen. |

|

Weit wichtiger war in nahezu jeder Beziehung ein Gebiet, das wir heute eher

für zurückgeblieben und notorisch unruhig halten. Ich meine Nordafrika

und dabei nach heutigen Begriffen hauptsächlich die Länder Tunesien und

Libyen. Es galt ebenso wie Süditalien als ökonomisches Gravitationszentrum

des späteren Weströmischen Reiches. Der Kirchenlehrer Augustinus (354−430) kommt aus diesem Nordafrika, der eher sizilianische als deutsche Kaiser Friedrich II. (1194−1250) verdankte seinem geistigen Klima selbst im Mittelalter noch viel. |

| Wir müssen den Dingen ins Auge sehen: Unser zu Recht so geschätztes Westeuropa war allem Anschein nach nicht der Landstrich, in dem die Wiege des Abendlandes stand, − zumindest, wenn man es als das christliche Abendland verstand. Diejenigen, die jetzt vor unseren Zäunen stehen, haben durchaus Anspruch darauf, ebenfalls in seiner Traditionslinie genannt zu werden, wenn man sich schon auf solche Betrachtungen einlässt. |

|

Ziehen wir eine kurze Zwischenbilanz. Punkt 1: Den abendländischen Werten, die wir selbst entwickelt haben, sind wir leider nicht immer gerecht geworden, und Punkt 2: Genau besehen gehört zum Abendland auch immer ein Stück Morgenland. Das eigentlich abendländische Meer ist, so betrachtet, das Mittelmeer, und zwar mit allen seinen Ufern. Mare nostrum eben, unser Meer. |

| Es scheint also alles nicht so einfach zu sein mit unserer ‘Heimat Abendland’ und dem Land unserer Väter − und Mütter natürlich. Und es wird noch komplizierter. |

| Nach einer Untersuchung der katholischen Hochschule Freiburg geht beispielsweise jeder fünfte hessische Katholik oder Protestant davon aus, dass es „verschiedene Götter“ gibt. Krishna steht da dann plötzlich gleichberechtigt neben Christus, Buddha weist irgendwie den Weg zum Feng Shui, und nur Allah findet in diesem zurechtgebastelten Götterhimmel selten Platz: Er hat im Moment einfach eine zu schlechte Presse! |

|

Seien wir angesichts dieser Zahlen wie auch der regelmäßigen

Austrittsrekorde aus beiden Kirchen realistisch: Das Wissen über Religion und

die Wertschätzung, die man ihr entgegenbringt, beide sind ziemlich verschwunden

in unseren Breiten. Dem widerspricht auch nicht, dass populistische Parteien in ganz Europa meinen, ein real gar nicht mehr existierendes christliches Abendland gegen Angriffe − welcher Art auch immer − aus einem nicht−christlichen Morgenland verteidigen zu müssen. Ich vermute, dass sogar unter den selbsternannten Patrioten von Pegida die Zahl religiöser Analphabeten ziemlich groß ist. Dass etwa ausgerechnet in Dresden, der Geburtsstadt dieser Bewegung, der Anteil der evangelischen Christen zwischen 1949 und 1989 von 85% auf nur noch 22% zurückging, spricht zumindest nicht für übergroßes Engagement zum Erhalt und zur Verteidigung des Glaubens. |

| Mögen die Scheinriesen eines rechten Populismus auch noch so sehr gegen eine drohende Islamisierung wettern, eigentlich müssten sie zudem einräumen: Es ist ein zunehmender Atheismus, der dem vorgeblich christlichen Abendland seine christlichen Wurzeln kappt und der unser Land verändert. Und zwar flächendeckend. |

|

Christliche Symbole haben vielfach ihren Sinn verloren, sind nur noch bloße

Staffage, mit der immer weniger Menschen etwas anzufangen wissen. ‘Christliches Abendland’: Das war einmal. Wenn überhaupt. In diesem − und nur in diesem engen Sinne − könnte es sich in der Tat um ein verlorenes Land handeln. |

|

Dass wir unser Land verlieren könnten an einen großen

Bevölkerungsaustausch, dass wir am berühmten ‘Ende des

Tages’ womöglich nur noch Fremde im eigenen Land sein könnten,

das sehe ich gegenwärtig dagegen nicht als reale Gefahr. Als von interessierter Seite an die Wand geworfenes Schreckensbild, das schon. Aber als hier und heute existierende Bedrohung, als Aussicht, von Menschen überrannt werden, denen unsere Geschichte und unsere Kultur fremd sind: das doch wohl eher nicht. |

| Was auf uns zukommt, kann uns im Gegenteil stärker machen, uns dazu führen, wieder mehr darüber nachzudenken, woher wir kommen und wohin wir gehen. Buss− und Bettagsmäßig geradezu. |

|

Wenn wir es wirklich ernstnehmen, dass wir in jedem Menschen auch ein Abbild Gottes

sehen, dann können wir gar nicht anders, als denjenigen zu helfen, die im

Mittelmeer zu ertrinken oder an der polnisch−belarussischen Grenze zu erfrieren

drohen. Papst Franziskus hat das einmal so formuliert: „Jeder Fremde, der an unsere Tür klopft, gibt uns eine Gelegenheit zur Begegnung mit Jesus Christus, der sich mit dem aufgenommenen oder abgelehnten Gast jeder Zeitepoche identifiziert (vgl. Mt 25,35.43).“ |

| Aber machen wie es uns nicht zu leicht. Nicht für alles bietet sich Religion als einfache Lösung an. Für relativ wenig eigentlich, wenn ich‘s mir recht überlege. Oft scheint sie eher Teil des Problems als Teil der Lösung zu sein. Denken Sie an Nordirland, denken Sie an das ehemalige Jugoslawien, denken Sie aber auch an die blutigen Konflikte zwischen Buddhisten und Muslimen in Myanmar. Und natürlich an die blutigen Kommandos des IS und der Taliban. |

|

Wir schaffen das, hat es geheiß:en, und das wäre tatsächlich gut.

Für alle. Aber es kommen ja nicht nur die wirklich Hilfsbedürftigen zu uns, diejenigen, die von Diktatoren oder Terroristen mit dem Tod bedroht wurden. Und die nach dem Ausbruch des Friedens in ihren Ländern dann auch vielleicht wieder gehen, um ihrem Land − bitte verzeihen Sie den altmodischen Ausdruck! − zu dienen und es wiederaufzubauen. |

|

Nein, es kommen natürlich auch Wirtschaftsflüchtlinge, die sich bei uns

eine bessere Zukunft erhoffen. Aber ist das nicht nur menschlich? Tun wir das nicht

alle? Natürlich kommen auch die Kriminellen, die Dealer, die skrupellosen Clan−Chefs. Aber wäre es nicht naiv zu meinen, alle, die zu uns kommen, wären auch nette Menschen und ideale Nachbarn? Und − ja leider: Es kommen auch Terroristen zu uns, Mörder, deren Taten Opfer fordern werden. Aber sind wir denn besser? Denken Sie an Halle, denken Sie an Kassel, denken Sie an den NSU! |

|

Die Internationale des Terrors existiert doch längst, und sie braucht auf

unserer Seite keine Grenzöffnung, um ihre Geschäfte mit dem Tod

auszudehnen. Sie verlangt aber danach, dass wir ihr entgegentreten, dass wir unsere Demokratie als eine wehrhafte Demokratie erweisen, egal, ob die politischen Gangster bei uns geboren wurden oder erst zureisten. |

| Der in Greifswald unterrichtende Politikwissenschaftler Jens Hacke warnt daher nicht zuletzt mit Blick auf die Versäumnisse der Weimarer Republik: „Wir haben… nach wie vor einen breiten Konsens in Deutschland. Aber: eine Demokratie ist auch immer fragil, sie muss sich immer wieder ihre Zustimmung erarbeiten und die demokratische Kultur als Lebensform pflegen.“ |

| Für uns sollte das heißen: Geben wir nicht auf! Geben wir uns nicht auf! Keines unserer gegenwärtigen Probleme ist unlösbar, nicht die Angriffe von rechts, aber auch nicht die Schwierigkeiten, die sich aus der fortdauernden Zuwanderung nach Europa ergeben! |

| Was ich damit meine? |

|

Zunächst sollten wir anerkennen, dass wir − außer durch den

Einsatz roher Gewalt − wohl kaum jemanden davon abhalten können,

zu uns zu kommen. Eine aktuelle UNO−Studie, für die 3.000 illegal nach Europa eingewanderte Afrikaner befragt wurden, gibt an, dass weder mehr Informationen über das tatsächliche Leben in Europa noch mehr Informationen über die Gefahren der Reise die Migranten davon abgehalten hätten, sich auf ihren unsicheren Weg zu machen. Die Antwort auf die Frage „Was hätte Sie abhalten können?“, lautete vielmehr meist schlicht: „Nichts“. Höchstens eine bessere wirtschaftlichen Lage im Heimatland hätte eventuell noch zu einer anderen Entscheidung geführt. |

|

Aber arbeiten wir nicht permanent genau daran? Überweisen wir nicht

Milliardensummen in irgendwelche Entwicklungsländer? Beschwören unsere

Politiker nicht dauernd den Geist wirtschaftlicher Zusammenarbeit? Nein, sage ich, das geschieht noch viel zu wenig. Überdies gerät das Geld auch oft in die falschen Hände und wir nehmen etwa den Afrikanern, denen wir gerade erst Almosen in die eine Tasche gestopft haben, Einkommen aus der anderen, indem wir beispielsweise riesige Fabrikschiffe zu ihnen schicken, die ihre Fanggründe leer fangen, nachdem in unseren eigenen Meeren schon nichts mehr zu holen ist. Können wir es afrikanischen Fischern wirklich verdenken, wenn sie sich angesichts solcher Konkurrenz auf den Weg machen, um weiter nördlich ihr Glück zu versuchen? Denken Sie an die Bremer Stadtmusikanten und ihren Wahlspruch: ‘Etwas besseres als den Tod finden wir allemal’. |

| Andererseits: Wer es schafft, bei uns Fuß zu fassen, Geld zu verdienen und auch − sehr wichtig − nach Hause zu überweisen, um dort der Familie zu helfen, der erklärte überdurchschnittlich oft, mittelfristig wieder nach Afrika zurückkehren zu wollen. Ein Teil der Befragten gab allerdings an, die Illegalität verhindere eine Rückreise. |

| Die Autoren der UNO−Studie argumentieren vor diesem Hintergrund, bei einer Verbesserung der Möglichkeiten, in Europa einen Aufenthalt und eine Arbeit zu finden, steige die Chance, dass Migranten auch wieder in ihre Heimat zurückkehren und eine sogenannte "zirkuläre Migration" stattfindet. |

|

Sind das Illusionen? Nicht unbedingt. Jedenfalls dann nicht, wenn wir aufhören, unser Abendland nur geographisch zu begreifen, wenn wir aufhören, jeden Fuß Boden unserer ‘Festung Europa’ zu verteidigen, statt dafür zu kämpfen, was uns als Europäer ausmacht: unsere Kultur, unsere Freiheit, unsere − ja, auch − christlichen Werte. Sie sollten wir verteidigen und auf ihnen bestehen. Was nun allerdings auch nicht heißt, dass sie sich nicht weiterentwickeln sollten und könnten. Wir haben dadurch schließlich auch zu gewinnen. Wir werden vielfältiger − nicht nur in Anreden und bei Gendersternchen −, offener, toleranter und beweglicher. Und: Unsere Gesellschaft könnte alles in allem sogar dadurch stabiler werden, wenn wir unsere Energien nicht mehr in fruchtlose Abwehrkämpfe investieren, sondern wenn wir versuchen, aus der veränderten Situation das Beste zu machen. "Vertraut den neuen Wegen", wie es in einem Kirchenlied heißt, das wir heute singen. |

|

Vor diesem Hintergrund möchte ich Ihnen zum Abschluss gerne Rabbi Hillel

vorstellen, einen der bedeutendsten Schriftgelehrten des alten Judentums. Zu ihm kam einst ein Mann − ein Heide, hätte man früher vielleicht gesagt. Er hatte ein merkwürdiges Ansinnen. Er erklärte dem Rabbi, dass er bereit wäre, Jude zu werden, wenn Hillel es schaffte, ihm den Inhalt der Thora zu erklären. Für einen Rabbiner sollte das kein Problem sein, sollte man meinen, − wenn, ja, wenn da nicht eine kleine Zusatzbedingung gewesen wäre. Der Mann verlangte nämlich, die Erklärung dürfe nicht länger dauern wie Rabbi Hillel in der Lage wäre, auf einem Bein zu stehen. Hillel überlegte nicht lange. Er zog vielmehr das eine Knie an und legte los: „Was Dir zuwider ist, das füge auch Deinem Nächsten nicht zu. Das ist die ganze Thora, und alles andere ist nur Kommentar.“ Sprach‘s, und stand wieder auf beiden Beinen. |

| Rabbi Hillel hat damit nicht nur Kant vorweggenommen, er hat auch das formuliert, was Hans Küng und seine ‘Stiftung Weltethos’ quasi als gemeinsames Fundament aller Religionen identifiziert haben: eine ‘goldene Regel’, die allen großen Glaubensgemeinschaften zu eigen ist. |

|

Für mich ist sie eine Devise, nach der wir auch unsere Migrationspolitik

ausrichten sollten. Unser Vaterland ist vielleicht größer als wir

denken. Ein verlorenes Land würde es dann auch nicht mehr geben. Egal, für wen. |

|

Schließen möchte ich nun mit zwei Zitaten, eines vom ehemaligen

EKD−Ratsvorsitzenden und eines von seiner Nachfolgerin. Von Bischof Heinrich Bedford−Strohm stammen die Sätze, ganz in der Tradition von Rabbi Hillel, wenn Sie so wollen: „Im Christentum spielt das Doppelgebot der Liebe eine zentrale Rolle: Gott lieben und den Nächsten. Wenn wir das wirklich ernst meinen, gilt das nicht für die Christen, sondern für jeden Menschen.“ |

| Von Annette Kurschus stammen dagegen die Worte: “Die Kirche ist nicht die Gemeinschaft derer, die sich immer schon einig sind. Und sie ist auch nicht die Gemeinschaft derer, die sowieso Recht haben. Die Kirche ist die Gemeinschaft derer, die sich auf Christus gründen. Sie wollen dem auf den Grund kommen, was dies im Hier und Jetzt bedeutet.“ |

|

Liebe Anwesende, sollte ich Ihnen mit meiner Kanzelrede ein Ärgernis geliefert

haben, sehen Sie es mir bitte nach. Es war nicht meine Absicht und ich bitte Sie

um Ihre Verzeihung. Auch ich wollte nur dem auf den Grund kommen, was Gemeinschaft mit Christus im Hier und Jetzt bedeutet. Sowieso Recht zu haben, war nie mein Anspruch. Aber ausschließen würde ich es auch nicht… |